「御朱印」とは何か?ネット等で検索された方も多いと思います。

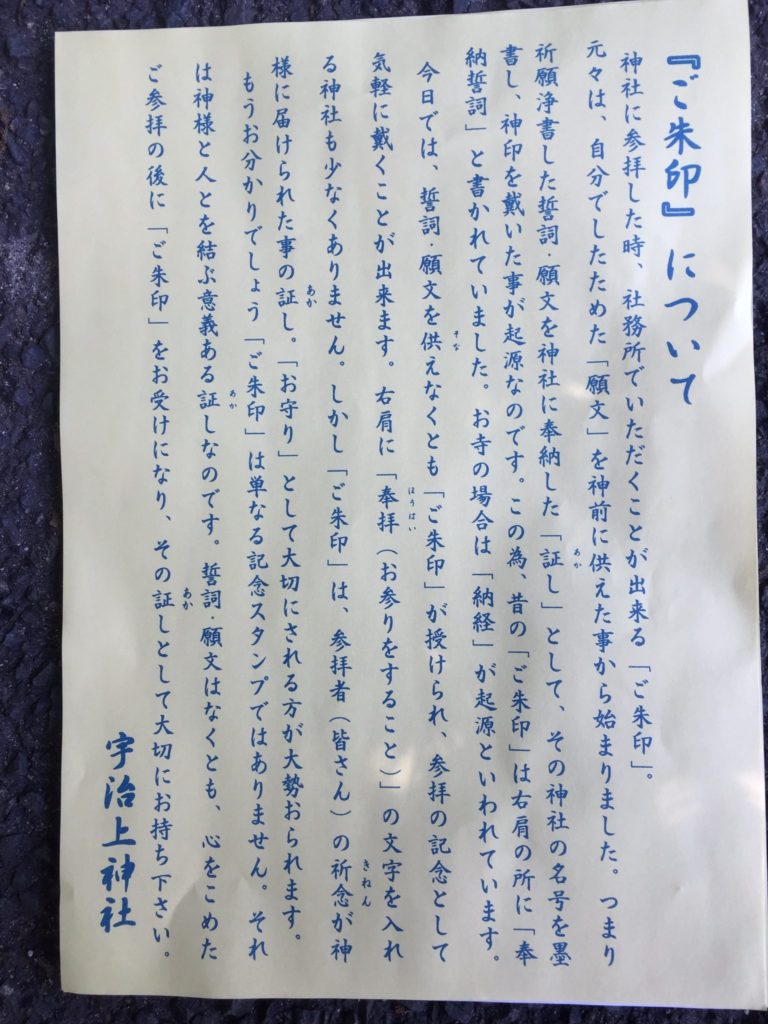

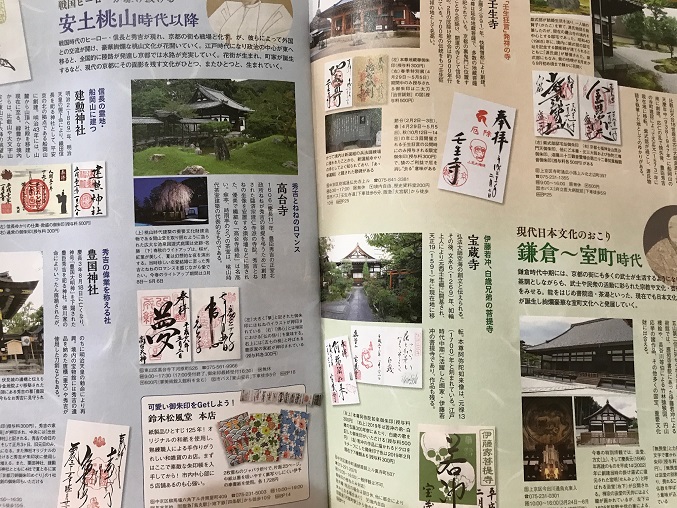

歴史的な経緯は諸説ありますが、神社仏閣への何かしらの寄進や納経の証として受領したものが「朱印」です。

転じて、神社への参詣の証として、仏閣への参拝の証としての理解が一般的かと思われます。

さて、現在では「神社仏閣へ行った記念に」というのが正直なことろではないでしょうか。

日付の入った御朱印があると、有難い気持ちにもなりますし、想い出にもなりそうです。

ちなみに「朱印」、「御朱印」の他に「集印」と表記される場合もありますが、同じものです。

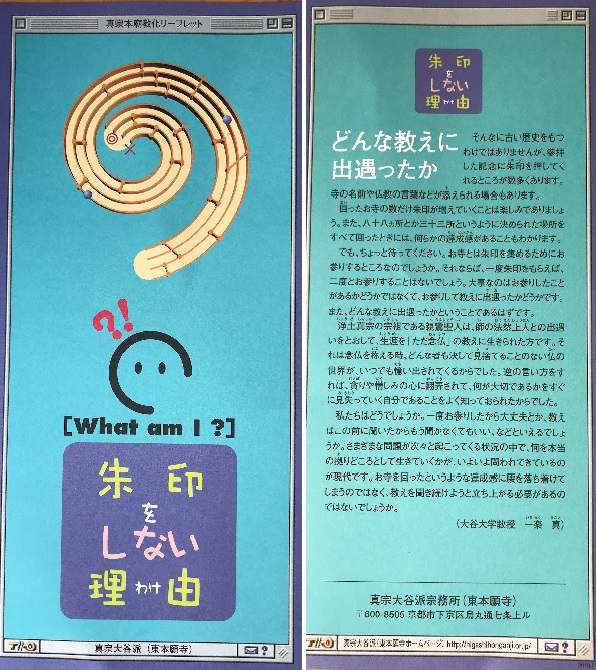

御朱印がない、やらないところもある

とても人気のある御朱印ですが、有名な神社仏閣であるにも関わらず御朱印がないところもあります。

京都で縁結びと言えば、清水寺の本堂の後ろにある「地主神社(じしゅじんじゃ)」です。

縄文時代からあったとされる縁結びの岩があり、テレビのロケ番組などでご覧になった方も多いと思います。

この地主神社には御朱印がありません。(私から見るともったいない…)

また、京都駅近くの巨大寺院である、西本願寺と東本願寺でも御朱印はありません。

その理由は本願寺の教義(み教え)からきているものです。

御朱印帳は必要か?

御朱印を書いていただく半紙の帳面を「御朱印帳」、「御朱印帖」といいます。

(または「集印帳」も同じものです)

いろいろな御朱印帳があって、自分の趣味に合ったものを持つと気分も良いですね。

コロナ禍の状況では、各自持参の御朱印帳に書いていただくのはよろしくないので、あらかじめ半紙に書置きしてある御朱印が授与されます。

その場合は、後で自分が御朱印帳に貼る必要があります。

でも、御朱印帳を持たない人も大勢いらっしゃいます。

クリアファイルに半紙の御朱印を入れて管理されているのです。

そうした方が、〇〇〇〇年の御朱印とか、どこそこの御朱印とか、人に見せたりするときなどにも扱いやすいからということです。

確かに、御朱印帖で集めていると何冊にもわたってしまうため、〇〇〇〇年〇〇月の京都の清水寺の御朱印はどこにあったっけ?ということになりがちです。

御朱印帳が必要かどうかは、正解があるわけではなく、人それぞれということでしょうか。

心温まるエピソード

最後に埼玉県の中学生の修学旅行のガイドをしていた際のエピソードをご紹介します。

ガイドを担当した班の男の子が1人朱印帳を持参してきて、訪問先で御朱印をいただいていました。

ところが途中から持参した朱印帳に書いてもらわずに、書置きの朱印をいただくようになりました。

「朱印帳が一杯になったのかな?」と思っていたのですが、後で聞いたところ、朱印を書いていただく間、班の他の人たちを待たせるのが悪いと思ったからだそうです。

確かに、御朱印は早くても数分はかかりますので、その間他の生徒さんたちはお守りを見ていたり、雑談したり、水分補給していたり、でした。

他の生徒さんが待つことに不満を持っていたようには見えませんでしたが、お互いに気を遣っていたのでしょう。

きっと、立派な大人になっていくのだろうと、この生徒さんたちが愛おしく感じました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000122&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-05cover.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000118&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-01cover.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42181cda.bcb6aefe.42181cdb.3fd3690e/?me_id=1254806&item_id=10008184&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkounotorinodvd%2Fcabinet%2F02606407%2F08433013%2F09821605%2Frenziyakeru-02.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)