京都を中心に奈良や大阪などで観光ガイドをしております。

個人事業主ではなく京都市観光協会会員ガイド団体に所属し活動しております。

(つまりシフト制の請負ガイド)

観光事業としてやると契約や請求処理、保険手配などイロイロ面倒なので...

本サイトのトップページに日々の話題をブログ形式に記載しております。

ネタとしては行政、神社やお寺の公式サイトや公式SNSを引用する形にしています。

理由は誤解や誤り、偏向を避けるためです。

自分自身で取材して正しいと思っても、間違いや勘違いもありますので。

イマドキはフェイクニュースも多いですしネ。

そんな日々の話題を月別にまとめておくことにしました。

ということで、よろしゅうに。

※商品やお店の話題になることもありますが、#PR(商品紹介)などの広告活動は一切しておりません。

令和七年(2025年)2月 如月の京都 特別限定御朱印めぐり

月刊「京都」2025年2月号<昭和が香る喫茶店>

月刊「京都」2025年2月号<昭和が香る喫茶店> 雑誌 京都 レトロ喫茶 純喫茶 昭和レトロ 京都グルメ 穴場 京都観光特集内容

●懐かしの昭和メニューがうれしい喫茶店

●ちゃぶ台があるほっこり古民家喫茶店

●昔ながらの雰囲気や味を満喫できる喫茶店

●ひとりでもくつろげる昭和風情の純喫茶店

●郷愁を誘う、セピア色のレトロ喫茶店

●昭和の香りを今に伝える古き良き喫茶店

●喫茶使いもできるシェアラウンジ&コワーキングスペース

X(旧Twitter)でも京都の話題をご紹介

御朱印サイトとはなじまない話題などはこちらだけでご紹介しております。

京都・奈良の話題(現役観光ガイドのネタ)(@GoodsWeb)さん / X

令和七年(2025年)2月28日(金)の話題

今日の話題は「高御座」。

NHK京都放送局では京都御所の春の特別公開 の模様を伝えています。

京都御所の春の特別公開 「高御座」や初公開の「杉戸絵」もhttps://t.co/MXK9qOD8Yf pic.twitter.com/Ouinzhhdeg

— NHK京都 (@nhk_kyoto) February 27, 2025

「紫宸殿」の中には天皇が即位するための儀式で使用する「高御座」が置かれていて、4代にわたって実際に使われてきた「高御座」を訪れた人たちが見学していました。

この「高御座(たかみくら)」ですが、京都御所にあるものは実際に使われてきたものだという価値があります。

「使う...って、ここにあるのにいつ使うのよ?」

という話ですが、具体的には即位の儀式の際にこの高御座にお座りになることを言っています。

実は時間が無い時は京都御所から東京の御所まで自衛隊のヘリコプターで空輸したことまであります。

「そんなら東京の御所(皇居)に置いとけば?」

と、思いますよね。

これは大変大きな問題を孕んでいることを示唆しています。

天皇陛下は京都御所にいらっしゃるものだが、今はたまたま東京に行かれている

つまり、いずれ京都にお帰りになる

そういう風に思っている人がいるというのも、天皇陛下が東京にいらっしゃる根拠がないのです。

明治維新の際に政府がしれっと現状の状態にしてしまったのです。

なので明治天皇はとても気にされていて

「せめて即位は京都御所の高御座にて」

と言われたという話があります(一応真偽不明としておきましょう)。

そのためか大正天皇、昭和天皇も京都御所で高御座にお座りになりました。

わざわざ京都御所までいらっしゃって、ですよ。

と、いうことはですよ、

天皇陛下がいらっしゃるところに高御座が置かれているものだとすると

なにゆえ京都御所に...

・・・・・・・・・・・・

数年前に文化庁が東京から京都に移転してきました。

文化庁でなく、天皇陛下にお戻りいただきたいなぁ

と思った京都人は多いハズ(個人的見解です)。

令和七年(2025年)2月27日(木)の話題

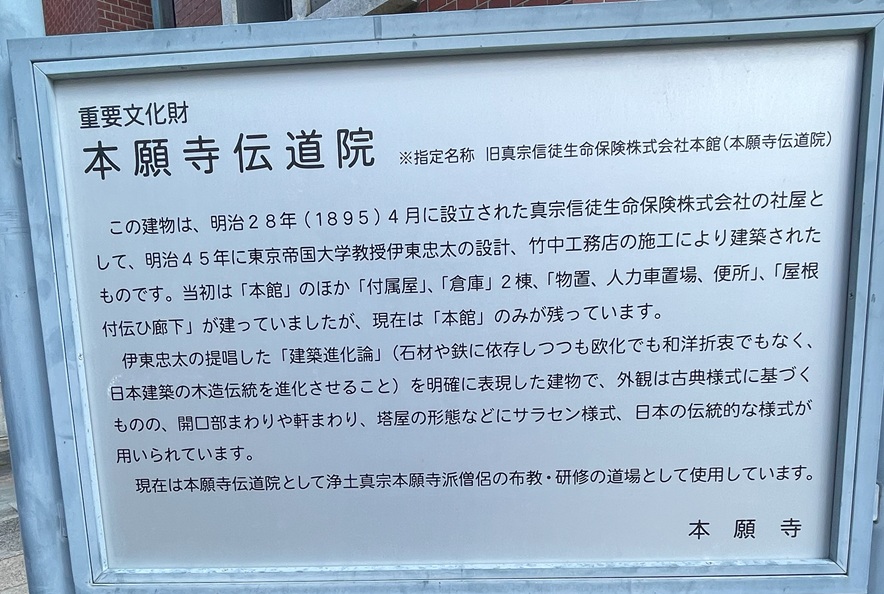

今日の話題は「本願寺伝道院」。

龍谷ミュージアムは近くにある通常非公開の本願寺伝道院(重要文化財)を案内するツアーを開催予定だと伝えています。

龍谷ミュージアムのすぐ近くにある本願寺伝道院(重要文化財)。

— 龍谷大学 龍谷ミュージアム (@ryukokumuse) February 26, 2025

建築家・伊藤忠太の代表作のひとつです。

春季企画展「大谷探検隊 吉川小一郎」の関連イベントでは、通常非公開のこちらの建物をご案内するツアーも開催予定!(受付開始:3/3)

詳細はこちらから:https://t.co/ym3ES30oTI pic.twitter.com/ZMRfYoHvp3

京都駅近くにある西本願寺の「本願寺伝道院」。

実は堀川通りから一瞬しか見えないので気が付かない方が多いです。

しかし一度でも目に入ったら

「いったいこの建物は何?」

と驚かれると思います。

一番多いのは

「イスラム教の寺院?」

です。

なので、この建物が西本願寺のものと聞くと

「なんで?」

と、もう一度驚かされる...ということになります。

実はこの建物、西本願寺の門徒さんのための保険会社の社屋として建てられたものでした。

正式名称は

「旧真宗信徒生命保険株式会社本館」

となります。

私の素人写真で申し訳ありませんが、建物入り口の説明版をご覧ください:

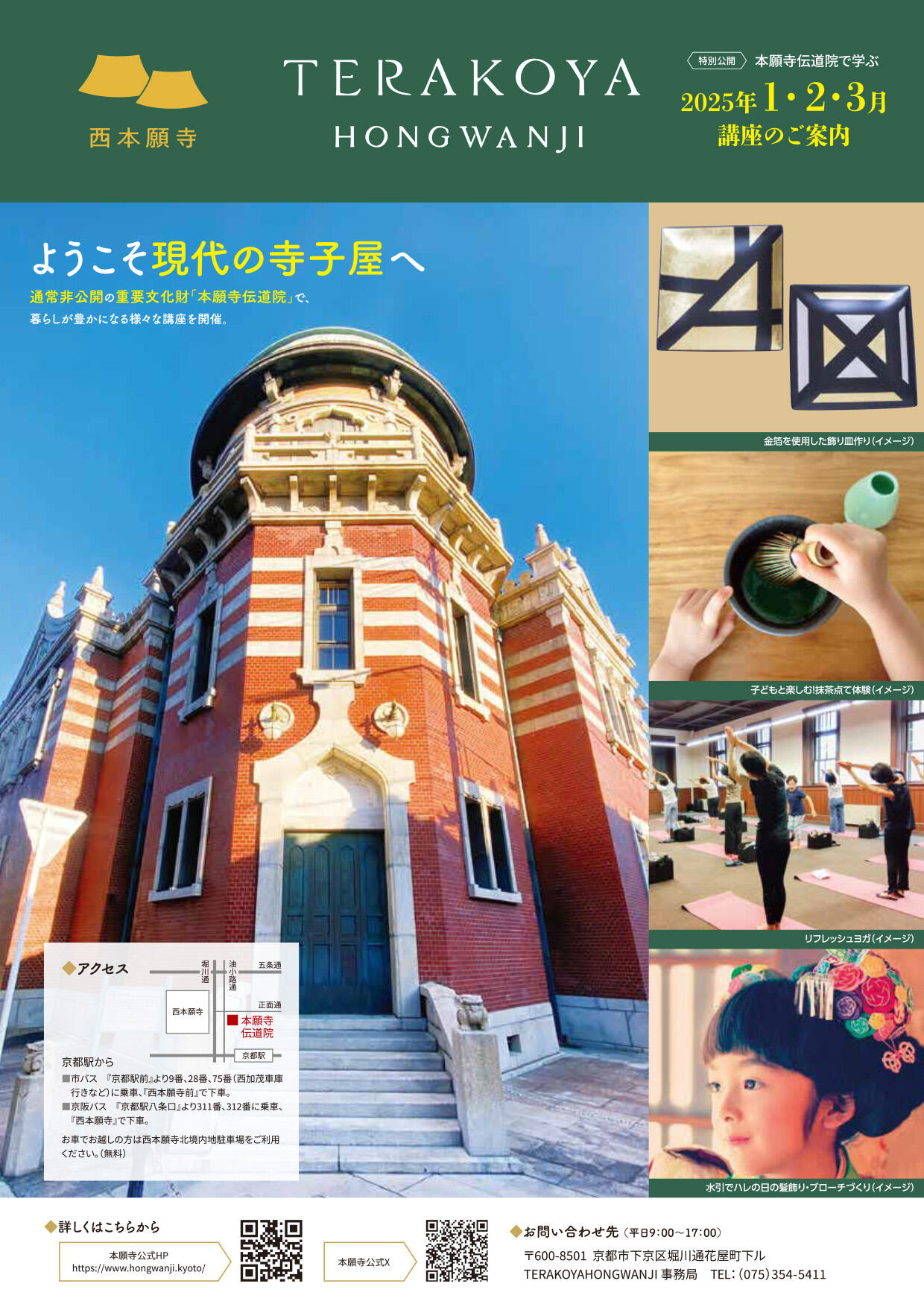

ということですので、西本願寺のセミナーでも普段非公開のこの伝道院内部を拝見することができます。

と言いますか、セミナー会場が伝道院なので、そもそも建物内部です。

ただし!

通常のセミナーでは最上階には上がることはできません。

お西さん公式note📓

— お西さん(西本願寺)【公式】 (@nishi_hongwanji) January 29, 2025

新しい記事を更新✨

『重要文化財 本願寺 伝道院(ほんがんじでんどういん)で学びを深める「TERAKOYA HONGWANJI」にいこう!』🆕✨️https://t.co/JjnbYne3zC

TERAKOYA…

この「TERAKOYA HONGWANJI」、門徒でなくとも誰でも受講できますので、気になるテーマがあればご参加されてみてはいかがでしょうか。

またメルアド登録すると、定期的に案内メールも届きます。

私も真宗門徒ではありませんが、何度も学ばせていただいております。

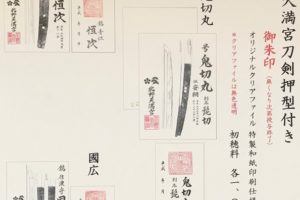

ちなみに2階に上がって撮った写真を1枚だけ...

令和七年(2025年)2月26日(水)の話題

今日の話題は「三寒四温」。

実は中国や朝鮮における冬の天気を表す言葉だと伝えています。

【三寒四温とはどんな意味?使う時期や天気の特徴を解説】 https://t.co/Hs4Ub3okbp 春先に使うイメージが強い「三寒四温」ですが、実はもともとは中国や朝鮮における冬の天気を表す言葉なんです。

— tenki.jp (@tenkijp) February 25, 2025

ようやく最強寒波が過ぎてくれました。

3月はもうすぐ、春もようやく、というこの時期。

これからメディアの天気予報のコーナーでは定番の話題ネタとなります。

毎年繰り返して聞くネタなので皆様もご存じ。

本来の「三寒四温」

- 時期:冬

- 場所:中国や朝鮮半島などシベリア高気圧の影響下の地域

- 現象:寒さが強まる期間(三日程度)と弱まる期間(四日程度)が周期的に表れる

ところが日本では冬から春にかけて、寒い日と温かい日を繰り返しだんだん春に向かう言葉として定着した。

というものです。

理由は日本の地理的条件では、シベリア高気圧と太平洋高気圧の影響下にあるので本来の「三寒四温」とはなり難い(ほぼならない)から。

「あぁ、そうなの。」

で終わるネタです。

でも、考えてみれば変な話なんです、「三寒四温」。

日本ではほぼ起きない現象なら無くても良さそうですよネ。

勝手な想像ですが、

- 日本人大好き四字漢字

- 「サンカンシオン」の音の響き

- 三→四と増える数字、寒→温と春になる感じ

が心地良かったので、意味が違うと承知で使い始めたのでは?

と思ってみたりします。

寒さと温かさが周期的に変わる時期なので三と四の使い方も自由で良いはず。

四寒三温、四温三寒、三温四寒とか

あるいは

二寒三温、四寒五温とか

どうにでも作れそうですよね。

さらに

寒々温々(カンカンオンオン)、

温々寒々(オンオンカンカン)なら

パンダの名前みたいで可愛くないですか?

「これから寒々温々(カンカンオンオン)で春が来ますよ」

みたいな。

・・・・・・・・・・・・

言葉は生きていますので変化し続けています。

「今の日本語は乱れている」という人は

「日本語の理解が乱れている」と思います。

なぜなら正しい日本語なんてないからです。

少し怖いな、と思ったのがフランス人から聞いた話ですが

- 昔は未婚女性を「マドモアゼル」、既婚女性を「マダム」と言った時期があった。

- 現在では差別になるので「マダム」のみ。

- 公式文書では「マドモアゼル」は使用禁止されている。

なのに、日本ではいまだに「マドモアゼル」と話しかける人がいる...

そう言えば英語で「ミセス」って、もはや言いませんよね。

今やグローバルな時代なので、日本語に限らず言葉へのアンテナは高くしておくべき、

と自戒した次第です。

令和七年(2025年)2月25日(火)の話題

今日の話題は「仁王」。

昨日(2月24日)は醍醐寺の「五大力さん」の話題でした。

正式には「五大力尊仁王会」。

「五大力さん」とは五大明王の化身・五大力菩薩のことでした。

「はぁ、そうなん?」

「てっきり五人組の仁王さんのことかと思おておりましたワ~」

というお話をいただきました。

ですよねぇ、かくいう私も観光業に携わるまでは仁王さんのことかと思っていました。

「五大力尊仁王会」は「ごだいりきそん・にんのうえ」で

「仁王」とは仁王経という経典のことだったんです。

お寺の門で睨みを利かしている仁王さんのことではないのですネ。

「じゃぁ、お寺の門のとこにいらっしゃる筋肉ムキムキの仁王さんって何者?」

はい、お待たせいたしました。

今日の話題の「仁王」です。

今日は「にんのう」ではなく「におう」です。

私たちが「仁王さん」というのは「金剛力士」のことです。

日本中にいらっしゃいますが、東大寺の南大門の仁王像(金剛力士像)は特に有名ですよネ。

「なら瑠璃絵」期間中(2/8~14)、東大寺南大門、国宝・金剛力士(仁王)もライトアップします。

— 華厳宗大本山 東大寺【公式】 Tōdaiji Temple (@todaiji) February 7, 2025

The two muscular guardians, known as the “Ni-ō (Two Kings) in the Great South Gate, will be also illuminated from Feb. 8th to 14th).#東大寺 #todaiji #南大門 pic.twitter.com/zcmQjU7xuL

こんなに有名で、日本中いらっしゃる仁王さんですが、実は正確なことわかっていないのです。

諸説あり、なので面白いんです。

と言っても、あまりいい加減な情報を拡散してもいけませんので「まぁまぁこの辺までなら」というお話をします。

そもそも金剛力士はお一人。

お寺の門で見張り番をするのに「両側が良かろう」ということで2体になったらしいです。

その分身した状態になると金剛力士から「仁王さん」というお名前になります。

お二人になると「阿形(あぎょう)」、「吽形(うんぎょう)」とか言いますけど、それは後付けらしいです。

サンスクリット語で始まりと終わりを意味するなんてもっともらしい説明もありますがエビデンスはないようです。

ひろゆき風にいうと「それ、あなたの想像ですよネ」となります。

仏師の方によると口を開けているのと閉じているのは「怒り」を表に出すのと内に込めること表現する手法なのだそうです。

繰り返しになりますが、

諸説あり、なので面白いのです。

・・・・・・・・・・・・

東大寺の南大門の仁王像ですが、

修学旅行生をガイドしている際、以前はごく普通に

昔は運慶と快慶が造ったとされていましたが、像内納入文書が見つかって分業制で短期間(69日間)に造ったそうですよ。

他のお寺と左右の像の位置が反対で、しかも多くは門の正面を向いていますが、この南大門では内側で向き合っています。

みたいな、こう言ってはナンですが「どうでもいいような」説明をしていました。

今では生徒さんたちに仁王像の実物から受ける迫力を感じてもらうための説明をしています。

つまり知識ではなく実物から感じることを大事にしようと思っています。

この仁王さん、迫力あると思わない?

どうしてだろうね? ただ大きいからだけじゃなさそうだね。

ちょっと仁王さんと同じかっこしてみて。

どう? なかなか上手だねぇ。

でも全く同じポーズはできないでしょ、この辺に仁王さんが持つ迫力の秘密があるかもよ。

生徒さんたちにただ情報を伝えても「ふぅ~ん」で通り過ぎてしまいますが、

仁王像と同じポーズをしてみるように促すと、楽しそうに、じっくりと観察してくれます。

そして何らかの気付きと、記憶が残ってくれると思います。

令和七年(2025年)2月24日(月)の話題

今日の話題は「五大力」。

昨日(2月23日)醍醐寺で「五大力尊仁王会」(ごだいりきそんにんのうえ)がおこなわれました。

一般的には「五大力さん」といいます。

「五大力さん」は法要ですが、歴史は古く人気も高いので、謂れについては諸説ありと言いますか盛られた話が多いです。

ここでは醍醐寺の公式見解をご紹介します。

毎年2月23日、「五大力さん」として親しまれている「五大力尊仁王会」が営まれます。

五大明王(不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王)の力を授かり、その化身・五大力菩薩によって国の平和や国民の幸福を願う行事です。その歴史は醍醐天皇の時代、西暦907年まで遡ることができます。

盗難・災難除けのお札「御影(みえい)」は、京都の町屋や老舗はもちろん、各家庭の出入り口に貼られています。このお札を求めて、早朝から夕刻まで人の列が途切れることがありません。全国から十数万人の参拝者が訪れるこの仁王会は、醍醐寺最大の年中行事として知られています。

公式には五大明王の化身・五大力菩薩によるご加護を願うものとされています。

ちなみに「仁王会」は「にんのうえ」と読み、仁王経という経典を唱える法会です。

・・・・・・・・・・・・

「五大力さん」では「仁王会法要」こそが根幹をなす重要なものですが、

現代では「餅上げ力奉納」が最も知られるイベントとなっています。

なのでメディアで取り上げられるのも、もっぱら「餅上げ力奉納」です。

京都・醍醐寺、力自慢が巨大餅持ち上げ 「五大力さん」https://t.co/gihAJTLlan

— 日経関西 (@nikkeikansai) February 23, 2025

京都市伏見区の醍醐寺で23日、巨大な鏡餅を持ち上げた時間を競う「餅上げ力奉納」がありました。「五大力さん」として親しまれ、無病息災を祈念する法要「五大力尊仁王会」の行事の一つ。

ところで醍醐寺の「五大力さん」に大勢の方が参拝されるのは餅上げ見物ではありませんよ。

「五大力さん」のお札をいただきに行くのです。

京都では

玄関に「五大力さん」のお札、

おくどさん(台所)に愛宕神社のお札、

を貼ります。

災難(わざわい)が入ってこないように、

火事が起こらないように、

との願かけです。

ただ、それだけなんです。

それだけのことなんですが、毎年お札を貼ると何となく安心するんです。

令和七年(2025年)2月23日(日)の話題

今日の話題は「茶杓」。

徳川美術館が「千利休 泪の茶杓」を公開すると伝えています。

天正19年、秀吉に切腹を命ぜられた千利休が、自ら削り最後の茶会に用いたと伝わる茶杓です。その後茶杓を与えられた古田織部は、長方形の窓をあけた筒をつくり、その窓を通してこの茶杓を位牌代わりに拝んだのだとか。利休の命日、2/28を偲んで公開いたします

— 徳川美術館かろやかツイート (@tokubi_nagoya) February 21, 2025

特別公開「千利休 泪の茶杓」2/22~3/2 pic.twitter.com/w4abF2uOjp

茶杓..

お茶を移す際に使う茶道具です。

英語ではティースプーンかと思いますが、ティースコップの方が使われているらしいです。

さて、

茶道における茶事(茶会)で使う茶杓には独特の意味が込められています。

茶道では抹茶の入れ物は「棗(なつめ)」。

棗から茶碗に抹茶を入れる際に使用する耳かきのような茶道具が「茶杓」。

「ふ~ん、そうなの..」

で終わってしまいそうな話ですが、実はここからが本番です。

ここでざっくり茶会をおさらいしておきます。

(各流派により、各人により様々ですからあくまでざっくりです)

茶会はもてなす人(亭主)と、もてなされる人(客人)で成立します。

- 亭主は客人のために全ての物を準備します。

- 日時場所の設定はもちろんのこと

- 茶会に使う茶道具、でもそれだけではありません。

- 掛け軸や生け花、茶菓子など(食事も)全てです。

- 準備のためには亭主はテーマを一つ決めておきます。

- 全ての物はテーマに沿うもので準備されます。

- 茶会の最後に亭主が茶杓の銘を明かします。

- それが茶会のテーマの種明かしとなります。

(だいたいそれまでに客人は気が付きますけど)

・・・・・・・・・・・・

そうなんです。

茶筅には「銘」が作者によって付けられているのです。

茶会の度に亭主がテーマに沿った茶杓を一本作るのです。

茶会は「一期一会」、なので本来は茶筅はその茶会限りの物。

なので名物というものでも残存しているものは数少なく、超貴重なのです。

泪...

千利休が切腹前に最後の茶会のために作った茶筅の銘であり、茶会のテーマだったわけです。

・・・・・・・・・・・・

千利休はあまりにも有名人であり、

切腹の真の理由も判明していないことから様々な風説が残されています。

今日の話題は切腹の当日の茶会に使われた茶杓でした。

その前日に千利休が書き残したとされる遺偈が遺されています。

いわゆる遺言ですネ。

人生七十 力囲希咄

吾這寶剣 祖佛共殺

提我得具足 一太刀

今此時ぞ 天に抛

内容は激烈、激情ほとばしるといいますか、暴言を怒鳴り散らかしている内容です。

これも意図を含めて謎であり、いろいろな解釈をされる方もいます。

・・・・・・・・・・・・・・

死の前日の「遺偈」、当日の「泪」。

千利休の気持ちに想いをはせてみるのも良いかも、です。

また、

あなたが今、おもてなししたい誰かを想い、

自分ならどんなテーマを設定して、茶筅にどんな銘を付けるのか...

考えてみてはいかがでしょうか。

令和七年(2025年)2月22日(土)の話題

今日の話題は「ねこの日」。

MKタクシーでは京都市内で4台だけ「ねこタクシー」を運行すると伝えています。

今年も「ねこの日」に伴い「ねこタクシー」を運行いたします。

— MKタクシー🚕 (@MKofficial_PR) February 21, 2025

2018年から毎年期間限定で運行を行い、今年で8年目です😊

4台だけの運行ですのでご乗車できた方は超ラッキーです🐈✨ pic.twitter.com/MMc60mlXwM

今日は「ねこの日」ということですが、2月22日ということで「2」の3連チャン、

つまり「ニャン・ニャン・ニャン」。

『ニャン・ニャン・ニャンで、なんで「ねこの日」になるんだよ!』

というツッコミ、お気持ちはわかりますがノーサンキューです。

なんなら、もっと上手がありますよ。

「にん・にん・にん」で「忍者の日」。

さらに『数字の「2」が猫背の人を横から見た状態と似ており』ということで「猫背改善の日」。

まだありますよ、

『温泉マークの湯気が逆から見ると数字の2が3つ並んでいるように見えること』から「温泉マークの日」。

それにですよ、

本日2月22日は干支の組み合わせの59番目で「みずのえ いぬ」の日ですよ、「いぬ」!

『今日は「ねこの日」じゃなくて「いぬの日」じゃねぇか』

というツッコミ、こちらもノーサンキューです。

はい、お笑いネタはもうこの辺でやめときましょうネ。

・・・・・・・・・・・・・・

話を戻しましてMKタクシーの「ねこタクシー」。

京都市内に4台だけというのは同じく京都市内のヤサカタクシーの「四つ葉のクローバー」の4台と同じです。

ヤサカタクシーは約1,300台中の4台です。

MKタクシーの場合、会社概要では

『タクシー 662両/ハイヤー 244両 計906両 (2024年3月現在)』

とあります。

確率的なレア度はヤサカタクシーの方です。

でも、MKタクシーの「ねこタクシー」は識別が難しそうです。

行燈(タクシーの屋根のシンボル)がねこにでもなっていれば別ですが...

公式SNSでは、どうもタクシーの後ろにシールが貼ってるだけのようです。

これ、ねこのシッポでしょうか?

インスタの2枚目の画像が「ねこタクシー」の実車写真です。

・・・・・・・・・・・・

MKタクシーの件(話題)で、もう少しだけ。

昨日2月21日は東寺の弘法市でした。

毎月21日の弘法市については京都市内では北野天満宮の天神市(毎月25日)と並んで超有名です。

MKメディアに「弘法市」の記事がございますのでご興味ある方ぜひ読んでみてください~!https://t.co/77HzepDVVK

— MKタクシー🚕 (@MKofficial_PR) February 21, 2025

各種メディアでも取り上げられていますし、

ネットでも弘法市を取材したサイトが多数存在しています。

MKタクシーでも

MKメディアに「弘法市」の記事がございますのでご興味ある方ぜひ読んでみてください~!

とのことですが、これが実に詳しいデス。

観光関係のサイトも最近はコピペばかりなので、MKタクシーの記事の方がよほど質が高いですよ。

何より足で取材されて記事になっているのが「ご立派」!

幾つかの写真も昨日(2025年2月21日)の写真にしれっと差し替えられているじゃありませんか。

すげぇ...

本業の観光サイトやライターさん、負けてますよ、頑張って下さいネ。

(AIに記事書かせている場合じゃないですヨ)

毎月21日は東寺「弘法市」!骨董や食品など何でも売っている京都一の縁日 – MKメディア

超オススメです。

令和七年(2025年)2月21日(金)の話題

今日の話題は「暴悪大笑面」。

NHK奈良放送局では長谷寺の暴悪大笑面を撮影に成功したと伝えています。

メディア初公開! #暴悪大笑面 の正面顔とは?

— NHK奈良放送局 (@nhk_nara) February 19, 2025

#長谷寺 の #十一面観世音菩薩立像 高さ10mを超えるこの巨大なご本尊の頭の後ろにあり お坊さまたちでさえ見たことのなかった暴悪大笑面の正面のお顔を NHKのカメラが初めて映像に収めました!

2/25(火)18:59まで配信中 https://t.co/gJ5uGiso3z pic.twitter.com/jzp8BcaSsQ

仏像マニアに人気の高い十一面観音。

この観音様もバリエーション豊富なのですが、今日は「暴悪大笑面」についてです。

十一面観音はお名前の通り十一のお顔を持ちです。

カテゴリがあり、それぞれに意味も違いますがNHK奈良放送局のニュースの中で解説がありますのでご覧ください。

一番有名なのは頭上一番上にある「仏頂面」です。

これ、「ブッチョウズラ」として日常使う言葉の由来とされています。

私たちは「仏頂面」を不機嫌や不愛想としてネガティブに使っちゃっていますが、本来の意味は悟りを開いた落ち着いた表情なのだそうです。

修学旅行生を連れたタクシーの運転手さんが

「ブッチョウズラってよく言うだろ?」

「なに?知らない? 聞いたことないのか、ブッチョウズラ...」

なんて話しているのを小耳にはさんだりしますよネ。

ちなみに「暴悪大笑面」はあまりに人間の罪状が酷すぎて笑うしかない...というものだとか。

さて、

「暴悪大笑面」は観音様の後頭部にあるので普段拝見することができないものです。

博物館などで前後左右から拝見できる場合でも光背があって「暴悪大笑面」だけは見ることができない..です。

貴重な機会ですのでニュース映像で是非ご覧下さい。

「2/25(火)18:59まで配信中」だとのことです。

見逃したら「暴悪」なので、笑うしかなくなりますよ。

令和七年(2025年)2月20日(木)の話題

今日の話題は「ひこにゃん」です。

雪の影響でひこにゃんの登場予定が変更になると伝えています。

雪の影響により、2月19日(水)・20日(木)・21日(金)のひこにゃん登場は、以下のように変更させていただきます。

— 彦根市広報 🏯 (@hikonecity_PR) February 19, 2025

【変更後】

13:30〜14:00 四番町スクエア

15:00〜15:30 四番町スクエア

お客様とスタッフの安全を最優先に考慮した対応となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/cIOLBiOe1s

春が待ち遠しいのに、最強・最長寒波!

北陸、日本海側では大雪に見舞われています。

岐阜県、滋賀県は該当しないような印象ありますが、大変影響を受けています。

関ケ原、米原、彦根は関東と関西を結ぶ要衝ですが高速道は予防的通行止めなど実施されています。

そんな中、彦根城の「ひこにゃん」も雪かき頑張っているようです。

その「ひこにゃん」は、ゆるキャラブームの先駆けともいえる存在で、全国的な知名度も高いです。

関西に修学旅行にみえる生徒さん達も、ほとんどの人がご存じです。

でも、このネコ、実はモデルがいた..というのはご存知でしょうか?

『彦根藩井伊家二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招きして雷雨から救ったと伝えられる”招き猫”』

だそうですよ!

えーっ!

招き猫...だったんですか?

・・・・・・・・・・・・

ちなみに ひこにゃんには彦根市による公式サイトがあります。

ひこにゃん/彦根市 (リンク先クリックで別タグが開きます)

令和七年(2025年)2月19日(水)の話題

今日の話題は「東大寺の撮影スポット」です。

東大寺ではきたる修二会の際に「修二会特別御朱印」を授与すると伝えています。

【修二会特別御朱印授与】

— 華厳宗大本山 東大寺【公式】 Tōdaiji Temple (@todaiji) February 18, 2025

本年も期間限定(3/1~15)で、二月堂受納所にて修二会特別御朱印(1500円)を授与します。

但し、数量に限りがございますのでご了承ください。

是非この機会にご参拝ください。#東大寺 #二月堂 #修二会 #特別御朱印 pic.twitter.com/JtjdOMVzrV

今週から来週の三連休明けまで寒波が居座るようですが、修二会までには何とか一息つきたいところです。

2月15日はこんなにきれいな景色が

今日は青空が広がり☀️空気が澄んでいてとても気持ちが良いです。 #奈良 #東大寺 #鏡池 #大仏殿#nara #todaiji pic.twitter.com/bOm6x6zkum

— 華厳宗大本山 東大寺【公式】 Tōdaiji Temple (@todaiji) February 15, 2025

2月18日には、こんなことに...

雪❄️が降ってきました。

— 華厳宗大本山 東大寺【公式】 Tōdaiji Temple (@todaiji) February 18, 2025

ご参拝の際には足元に気をつけて下さい。#東大寺 #大仏殿 #雪 #足元注意 pic.twitter.com/7D9Efn2DS0

今日の話題の「東大寺の撮影スポット」なのですが、

皆さん鏡池のほとりで大仏殿を望んで写真を撮られます。

ちょうど2月18日の雪景色のアングルです。

ちょっとした空間もあるので修学旅行のクラス単位の写真も撮りやすいです。

2月15日の逆さ大仏殿が見事に映っている写真は鏡池の右岸通路からです。

こちらから撮影する人は少なめです。

実は鏡池には島があるので、島から撮ると最高の構図になるかもしれません。

※「じゃぁ今度島から撮ってみよう」は無理です。残念ながら進入禁止になっています。

ちなみに、その島の形が手鏡に似ているので「鏡池」という名前の由来になっているそうですよ。

風が無いと池が鏡のようになって大仏殿が逆さに映るから...と思われている方も多いのですが。

さて、観光ガイドをしていると記念写真受託カメラマンさんとご一緒する機会が多いです。

カメラマンさんおススメの「東大寺の撮影スポット」はこちら:

これは私の素人写真でしかも木の葉がありません。

若葉や紅葉の頃は、両側の木をフレームの枠のようにして撮影すると最高の一枚になるそうですヨ。

是非お試しあれ。

令和七年(2025年)2月18日(火)の話題

今日の話題は「湯立て」です。

京都に限らず日本各地で「湯立て神事」がおこなわれています。

晴明祭 宵宮祭 湯立て神楽奉納 https://t.co/KJl3DT64az

— 晴明神社 (@seimeijinja) September 22, 2018

湯立て

— 粟田神社 (@awata_shrine) February 17, 2025

祈年祭にて巫女による湯立て pic.twitter.com/CraJAjJemn

【御湯立】

— 春日大社 kasugataisha shrine (@KASUGASHRINE) December 15, 2022

大宿所にて御湯立(みゆたて)の式が行われました。

大釜で湯を沸かし、熊笹の束を両手に、湯立て巫女がお祓いの所作を行う大変古い神事です。御湯立が行われるのはおん祭ならではです。#第887回春日若宮おん祭 #春日大社 #春日若宮 #奈良 pic.twitter.com/Bd6FyqeM0Y

巫女さんや神職にお湯をかけられると、何となく

「あぁ、今年も無事過ごせそうだ」

などと感じてしまいます。

お寺で線香の煙をかぶるのと似たような感覚になりませんか?

このお湯を振りかける「湯立て神事」、禊のイメージがありますよネ。

でもお湯を沸かして自分にふりかけるのではないですねぇ...周囲に振りまくのですから考えてみると不思議な神事です。

お祓いでしょうか...と疑問に思って以前調べたことがあります。

(観光ガイドという職業柄、いい加減なことも言えませんので)

図書館の民俗学の棚には意外なほど「湯立て神事」に関連する書籍がたくさんありました。

皆様お住いの市町村の図書館も同様だと思います。

それだけ昔から全国各地で広く行われてきたものだったのです。

「湯立て」...民俗学からすると占いだったのだそうです。

占いに使ったお湯を神前に供えたり、ご利益があると持ち帰ったりされていたそうです。

その占いの行為に神楽や巫女舞などが合体して現代まで神事として受け継がれているのだとか。

なんでも平安時代では宮中行事でもあったそうなので、安倍晴明も何やら絡んでいそうですネ。

令和七年(2025年)2月17日(月)の話題

今日の話題は「梅の開花」です。

北野天満宮では梅苑のライトアップ期間を一週間延長すると伝えています。

【ライトアップ期間延長のお知らせ】

— 【公式】北野天満宮 全国天満宮総本社 (@kitano_bunka) February 17, 2025

ライトアップ期間は3月2日までを予定しておりましたが、寒波の影響により開花状況が遅れていますため1週間の延長を行います。

◆追加日 3月7日(金)8日(土)9日(日)

尚、通常の梅苑は3月16日(日)までの開苑を予定しております。#京都 #北野天満宮 #梅苑 pic.twitter.com/ZWYmrXCiF3

様々なメディアで伝えられている今年の梅の開花の遅れ...

北野天満宮では一週間程度の遅延を予測しているということになります。

梅と言えば京都では北野天満宮、というより菅原道真。

その天神様が一週間の遅れを予想しているというのですから

「間違いない!」

です。

皆様の梅の観賞(梅のお花見)のご予定も一週間遅らせていかがでしょうか。

令和七年(2025年)2月16日(日)の話題

今日の話題は「絶対秘仏」です。

東大寺ミュージアム特集展示「二月堂修二会 不退の行法」、奈良国立博物館特別陳列「お水取り」展の両館共にご入場の方に特製散華をプレゼントすると伝えています。

東大寺ミュージアム特集展示「二月堂修二会 不退の行法」期間中、奈良国立博物館においても特別陳列「お水取り」展が開催されます。両館共にご入場の方には特製散華をプレゼントいたします。

— 華厳宗大本山 東大寺【公式】 Tōdaiji Temple (@todaiji) February 7, 2025

東大寺ミュージアム展示詳細: https://t.co/CCrAng8ju1

奈良国立博物館展示詳細: https://t.co/K9gbNEqGOA pic.twitter.com/zujFLvi3qc

いよいよ東大寺の修二会、そしてお水取りが近づいてきました。

東大寺ミュージアムと奈良国立博物館の両方に入ると特製散華をいただけるという話題です。

でも、これ、お得情報という話題ではないのです。

今回の散華は二月堂の御本尊の光背の意匠です。

二月堂の御本尊はご存じの方が多いと思いますが、大観音と小観音の二体。

両方とも十一面観音であり絶対秘仏とされています。

絶対秘仏...実際のところ日本各地にいらっしゃいますが、絶対と言いつつお姿が知れている仏様も多いです。

ところが二月堂の御本尊様は絶対の度合いが突き抜けています。

特に小観音は厨子の中にいらっしゃいますが、その厨子には扉が無い...

さて、今日の話題の散華は二月堂の御本尊の光背の意匠です。

「なんで絶対秘仏の御本尊の光背がわかるの?」

ということですが、

大観音の銅製光背のみは一般公開されている。これは、寛文7年(1667年)の二月堂の火災の際に破損した銅製光背の残片を集めて板に貼り合わせたもので、身光部は高さ226.5センチメートル、頭光部は最大径72.3センチメートルである。身光部は舟形(または蓮弁形)で、界線で内・中・外の3区に区切り、外縁には火焔形を表す。表裏とも全面に鏨(たがね)による線刻で多くの仏菩薩像を表す。

ということでした。

「秘仏なんて言うけど、ホントは空っぽなんでしょ?」ということはないということの証でもある訳です。

そして、どうしてもお話しておきたいのは大仏殿にいらっしゃる大仏様のお顔は、こちらの意匠のようなお顔立ちだったらしい、ということです。

現在の大仏様のお顔は、どちらかというと四角っぱいお顔立ちですが、奈良時代の創建当時はうりざね顔だったと考えられています。

具体的には...

ということですが、大仏様のお座りになっている蓮の花の台座に描かれている仏様の意匠や、この二月堂の御本尊の光背の意匠などが参考になるとのことですヨ。

令和七年(2025年)2月15日(土)の話題

今日の話題は「梅」です。

NHK京都放送局では『梅の開花 遅れる見込み』と伝えています。

『梅の開花 遅れる見込み』

— NHK京都 (@nhk_kyoto) February 14, 2025

京都地方気象台によりますと、

去年(2024年)の梅の開花は

平年より8日早い2月14日でしたが、

ことしは平年に比べて

遅くなる可能性があるということです。

詳しくはこちら🔽https://t.co/s65Le7dbyQ pic.twitter.com/aw8ZAp98gW

以前もウェザーニュースで梅の開花が遅れそうだとお伝えしましたが、他のメディアも同様な予想となっています。

さらにそのウェザーニュースによると来週また強い寒波が来るそうです。

【週間天気】この先1週間のポイント

— ウェザーニュース (@wni_jp) February 14, 2025

・日曜日は太平洋側を中心に雨

・来週は寒波再来 大雪のおそれ

・寒さは一時的に緩むも来週は気温低下https://t.co/lXjo4KUUYR pic.twitter.com/aJvlDHgOrS

そんな中、梅と言えば京都では北野天満宮。

厳しい寒波を乗り越え、境内の梅が少しづつ咲き始めております

とのことです。

厳しい寒波を乗り越え、境内の梅が少しづつ咲き始めております🌸

— 【公式】北野天満宮 全国天満宮総本社 (@kitano_bunka) February 13, 2025

明日2月14日より梅苑及び境内ライトアップも開始いたします。

ライトアップは2月14日〜3月2日までの毎週末(金・土・日・祝)及び2月25日に限り公開ですので、ご注意ください。#京都 #北野天満宮 #梅苑 #ライトアップ pic.twitter.com/XlsSUepPx6

天神さんこと菅原道真の愛でた梅が太宰府まで飛んで行った...「飛梅」。

九州では咲き始めたそうです。

本日、太宰府天満宮の御神木「飛梅」の花が開花いたしました。

— 太宰府天満宮【公式】 (@dazaifutenmangu) February 14, 2025

#太宰府天満宮 #天神さま #飛梅 #梅 #dazaifutenmangu pic.twitter.com/KBbmxnJPy8

ちなみに、なのですが

境内のそこかしこで、目にする梅の紋。

梅の花の形を模した「梅花紋(うめはなもん)」です。全国の天満宮でも同じく

梅の花をモチーフにした紋が使われていますが、

その多くが太鼓のばちと梅の花を組み合わせた

「梅鉢紋(うめばちもん)」で、

「梅花紋」が見られるのは

太宰府天満宮だけだと言われます。

だそうです。

皆様もお近くの天神様に参拝の際は、梅の御紋、要チェックです!

さて、

その太宰府天満宮の宮司さんが「梅の使節」として首相官邸に表敬訪問されたそうです。

石破茂首相は14日、梅の名所として知られる太宰府天満宮(福岡県太宰府市)の西高辻信宏宮司ら「梅の使節」の表敬訪問を首相官邸で受けました。紅梅と白梅を贈呈され、「こんなきれいなものがあるんですね」と語りました。https://t.co/PCxBG2LLFj

— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) February 14, 2025

「なんだ、ただの時事ネタか」

と思うのはまだ早いデス。

この西高辻信宏さんという太宰府天満宮の宮司、

なんと、なんと、菅原道真の第40代目の子孫だそうです!

マジですか!?

しかも東大卒...

「でしょうねぇ」

やはり天神様は学問の神様だったりするわけですネ。

それにしても菅原道真の子孫の方々、勉学におけるプレッシャー、想像に余りあると思います。

私ごときが心配することでもありませんけども。

令和七年(2025年)2月14日(金)の話題

今日の話題は「京都マラソン」です。

本日より京都マラソン2025の記念グッズやお土産の期間限定販売をすると伝えています。

【京都マラソン2025オフィシャルショップ】 おこしやす広場の「オフィシャルショップ」では2/14(金)~15(土)、大会当日16(日)はゼスト御池市役所前広場でも京都マラソン2025の記念グッズやお土産の期間限定販売!

— みんなが主役。京都マラソン (@kyotomarathon) February 13, 2025

お早めに、オフィシャルショップへ!

詳しくはこちらhttps://t.co/rRADCgeBHD pic.twitter.com/J0FA6hGaQr

2月15日はお釈迦様が入滅された日です。

京都市内のお寺では「涅槃会」が営まれる非常に大切な日です。

なので京都マラソンは涅槃会後の2月16日に開催されます..?

いえ、特に涅槃会とは関係なく開催されます。

📢2/16 京都マラソン2025にともなう交通規制について📢

— 京都観光Navi《京都市観光協会》 (@kyo_kanko) February 13, 2025

京都マラソン2025が開催されます🏃

それにあたり、市内では大規模な交通規制が実施されます。

🚃マイカーの利用を避け、地下鉄をメインに公共交通機関をご利用ください。

🚌路線バスは運行経路の変更または一部運休を行うためご注意ください。… pic.twitter.com/B8OY6ILKpC

とんでもなく罰当たりな軽口をたたいてしまいました。

誠に申し訳ありませんでした。合掌。

令和七年(2025年)2月13日(木)以前の話題はこちら:

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000119&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-02cover.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000122&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-05cover.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000118&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F25-01cover.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42181cda.bcb6aefe.42181cdb.3fd3690e/?me_id=1254806&item_id=10008184&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkounotorinodvd%2Fcabinet%2F02606407%2F08433013%2F09821605%2Frenziyakeru-02.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)